「なるべく安くネットショップを立ち上げたい!」

そう思っていませんか?

ネットショップは実店舗を持たないため比較的低いコストで開業・運営できますが、その開業や運営には費用がかかります。例えばブランディングを重視したり、高品質なネットショップにするには、1サイトの制作に50万円以上かかることが多いのが現状。

そんな時、あなたを助けてくれるのが、国や自治体などの補助金・助成金制度です。これらを活用することで、ネットショップ開業や運営のコストを削減することができます。

この記事では、ネットショップの開業や運営で活用できる補助金や助成金の種類、申請方法や注意点について解説します。

編集者

JPholic株式会社 ECNOW 編集部

ECNOWはJPholic株式会社が運営する、

ネットショップ情報メディアです。

30社を超えるECコンサルティング実績や自社ECの運営経験をもとに、

「これからECをはじめる」「ECをいまよりもっと活用したい」という声にお応えします。

そもそも「補助金」「助成金」とは?

さっそく本題に入る前に、まずは助成金・補助金について軽く説明します。

助成金と補助金は、特定の要件を満たす場合に給付されるお金で、国や地方自治体、あるいは民間の組織から供給されます。基本的に返済の必要はありません。

補助金と助成金の違い

補助金や助成金に大きな違いはありません。どちらも企業や個人が行う事業を財政的に支援することを目的として、国や地方公共団体から支出されます。

違いとしては、補助金は予算額が決まっているので、支給要件を満たしていても受付件数や予算額に達すると補助金事業が終了することがあります。

一方で助成金は、一定の支給要件を満たせば、原則として受給することが可能です。したがって、期限や予算が厳しく決められている補助金よりも助成金の方がお得に感じる方もいるかもしれません。

しかし、助成金は補助金と比較して種類が少ないので、選択の幅が狭まります。また、種類によりますが、補助金よりも支給額が少ないので、十分なサポートにならない可能性があります。

ネットショップで補助金・助成金を活用するメリット

ネットショップで補助金・助成金を活用する最大のメリットは、開業・運営コストを抑えることができる点です。

ネットショップにかかるコストは実店舗と比べると低額ですが、開業時にはパソコンなどの必要機器の購入やショップの制作、人件費や広告費、果ては営業許可申請費用や商標登録費用などと出費がかさみます。

競合他社と比較して、独自性や優位性を出すためにサイトのクオリティを上げたり、ショップの規模を拡大したりすれば、必要な費用が増大します。補助金・助成金をうまく活用することで、支出を抑えられるでしょう。

また、ネットショップの開業や運営にあたって支給される補助金・助成金は原則として返済不要です。ネットショップの立ち上げ当初は集客力がなく、資金繰りが厳しくなるかもしれません。銀行融資であれば、少ない売上から返済しないといけませんが、補助金・助成金であれば、返済を気にせずにネットショップの運営に集中できます。

ネットショップ開業で活用できる補助金・助成金

ネットショップを開業する方に向けて、開業資金として活用できる補助金や助成金をご紹介します。

IT導入補助金

| 種類 | デジタル化基盤導入類型 | ||

| 補助額 | ITツール | ||

| (下限なし)~350万円 | |||

| 内、〜50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||

| 機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | |

| 補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | |

| 対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | ||

| 賃上げ目標 | なし | ||

| 補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 | ||

IT導入補助金とは、中小企業や個人事業主が生産性向上や売上向上のためにITツールを導入する費用の一部を支援するものです。

発注額に応じて補助率は変動しますが、最大350万円の補助を受けることができます。

ネットショップを運営している場合には小売業に該当しますので、補助金の申請が可能です。ただし、小売業は資本金5,000万円以下、従業員50人以下という制限がありますので、注意が必要です。

IT導入補助金の活用方法として、以下のようなものが挙げられます。

- ネットショップ構築外注費用

- クラウドサービスを導入するための初期費用、月額費用

- パッケージソフトやミドルウェアのインストール費用

- ITツール導入に伴う教育・操作指導・事業計画に関わるコンサルティング費用

創業助成事業(東京都)

| 対象者 | 都内での創業を具体的に計画している個人 又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 |

| 対象期間 | 交付決定日から6か月以上最長2年 |

| 対象経費 | 賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費 |

| 助成限度額 | 300万円(下限100万円) |

| 助成率 | 3分の2以内 |

創業助成事業は、東京都と連携して中小企業を対象に支援を行うために設立された、公益財団法人東京都中小企業振興公社が運営しています。

これから事業を創業する方もしくは創業から間もない方に向けて、東京都の創業のモデルケースになる事業を対象に、経費の一部を助成するものです。

この助成金では、必要な金額の3分の2以内、最大300万円が助成されます。

個人事業主の方でも対象になるので、法人設立をしていない方であっても申請ができます。その場合は全業種が対象ですので、ネットショップの開業を検討している方におすすめです。

ただし、東京都が実施する助成金ですので、法人の本社もしくは個人の納税地が東京都内にある方に限定されています。

- ネットショップを開業する方は、以下のような費用に助成金を充当することが考えられます。

- ホームページ作成の委託料

- ホームページの運営に必要となるレンタルサーバーやクラウド等の外部サーバーの利用料

- 事務所を構えるために必要となる机、PC、コピー機、エアコンなどの購入費用

- 販売する商品に印刷するロゴやマークのライセンス料

- ネットショップ開業に関するコンサルティング費用

このように対象経費の対象が広いので、上手に活用することで、開業に役立てることができます。

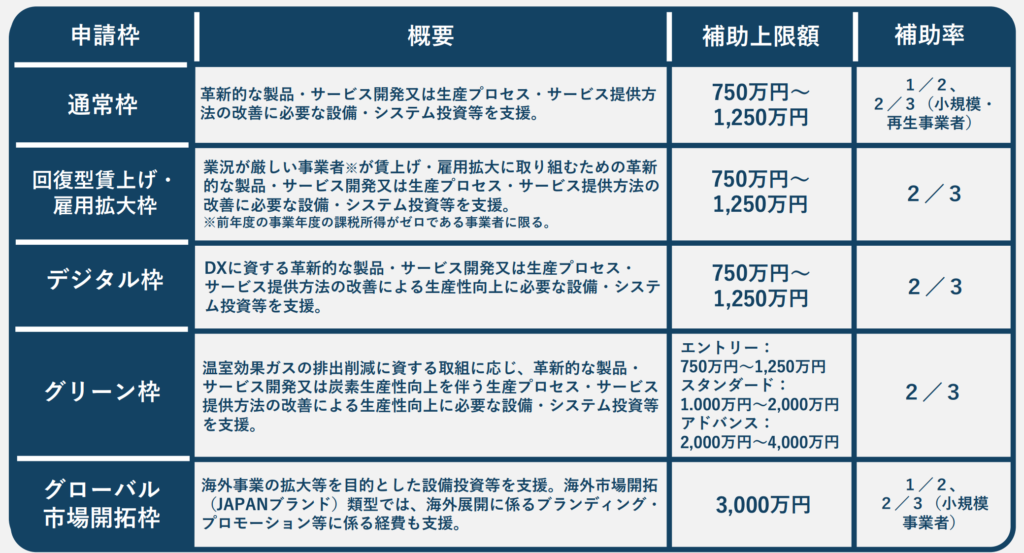

ものづくり補助金

ものづくり補助金は正式名称「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」であり、中小企業を巡る事業環境の変化(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)に対応するために、革新的なサービスの開発や生産性向上のための設備投資を支援します。

また、コロナ禍で新型コロナウイルスに対応するためにビジネスモデル転換に取り組む事業者を対象として、「低感染リスク型」を新たに導入しています。

ものづくり補助金は申請枠で補助額などが変わります。ネットショップ運営者の方が活用する場合には、通常枠での申請が想定され、最大1,250万円まで補助されます。

オンライン上で取引が完結するネットショップとIT導入補助金は親和性が高いので、幅広い利用方法が考えられます。

小規模事業者持続化補助金

| 対象者 | 小規模事業者 ①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数20人以下 ②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下 ③製造業その他常時使用する従業員の数20人以下 |

| 対象事業 | ①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組 ②業務効率化(生産性向上)の取組 |

| 対象経費 | 「販路開拓等(または業務効率化)の取組」 を実施したことに要する費用 |

| 限度額 | 50万円 |

| 補助率 | 2/3以内 |

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が近年の制度変更(被用者保険の適用拡大、インボイス制度導入など)や事業環境の変化(働き方改革や賃上げなど)に対応するために行う販路拡大や生産性向上の取組の経費の一部を補助するものです。最大50万円まで補助されます。

ネットショップ運営者の活用方法として、以下のようなものが考えられます。

①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組

- 新しい販促品の調達費用

- ホームページの外注費用

- ネット広告配信費用

- 新しい商品を仕入れる際に調査おこなうための旅費

- 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入費用

- 繁忙期に臨時で雇用するアルバイトの給与

- ネットショップのネット販売システムの構築費用

- 新商品の開発費用

- ブランディングの専門家から受ける指導、助言に対するコンサルティング費用

②業務効率化(生産性向上)の取組

- 配送業務を効率化するために導入する倉庫管理システムのソフトウェア購入費用

- 人事・給与管理業務を効率化するために導入する労務管理システム購入費用

- 決算業務効率化のための経理・会計ソフトウェア購入費用

このように用途が幅広いことが小規模事業者持続化補助金の特徴ですので、ネットショップ運営者にとって使い勝手のいい補助金です。

補助金・助成金の申請方法

補助金や助成金は制度ごとに申請方法が異なります。したがって、申請を希望する補助金や助成金の公募要領や事務局のホームページをよく読んで、確認しておきましょう。

ここでは、一般的な補助金・助成金の申請方法について解説します。ちなみにほとんどの補助金・助成金は窓口や郵送ではなく、インターネット上の電子申請方式を採用しています。

gBizIDプライムアカウントの取得

補助金の電子申請では、「Jグランツ」の利用が必要になります。「Jグランツ」とは、経済産業省が開発し、現在はデジタル庁が運営している補助金申請システムです。

Jグランツの利用には、gBizIDプライムアカウントを取得する必要があります。「GビズIDクイックマニュアルgBizIDプライム編」の手順に従い、gBizIDプライムを申請しましょう。

申請から取得までには数週間程度がかかりますので、補助金・助成金の利用を希望する方は早めに利用登録を済ませましょう。

申請内容に不備がなければ、2〜3週間ほどでgBizIDプライム登録申請が承認されます。

申請書の作成

「Jグランツ」にログインし、補助金・助成金の申請内容を入力します。補助金や助成金によって申請書の内容は異なりますが、企業概要を入力する点では変わりはありません。主に事業形態や商号、代表者名などを記載することになります。

また、補助金の申請にあたって提出を求められる書類を、必要に応じて郵送します。

審査

補助金制度に申請すると、補助金事務局にて審査が実施されます。補助金事務局が決定した審査のルールや規定、補助金制度の根拠となる法律に適合しているかどうか、について審査が行われます。

これらの審査は申請書やその他の必要書類を基におこなわれるので、書類に不備がないように注意しましょう。審査の様子は非公開で実施され、各事業者についての審査の経緯は原則として非公表です。事務局に問い合わせても応じてくれない場合がほとんどです。

審査が終わると申請した事業者全員に採択もしくは不採択の結果が通知されます。採択された事業者については、事業者名や事業内容が公表されることがあります。

条件を満たす事業の実施

補助金の審査で採択が決定された「交付決定日」から対象となる事業を開始します。一般的に補助の対象となる期間は、交付決定日から補助金事業終了日までですので、交付決定日前に発注した経費については対象になりません。

事業終了後に事務局に経費の明細を提出するので、対象期間中は補助対象経費と対象外の経費について別々に管理しておきます。

補助金や助成金の種類によりますが、事業の途中で中間検査が実施される場合があります。検査や報告には応じる義務があります。

補助金の交付

事業完了後に事務局に対して、報告を行います。提出された報告書を基に補助対象経費を確定させるための確定検査が実施されます。

確定検査終了後に、事業者は事務局に定められた様式によって請求書を提出します。補助金事務局は提出された請求書や中間検査・確定検査の結果を基に、事業が補助金制度のルールに沿って実施されたことを確認します。

確認後、事務局は補助金を補助事業者に振り込みます。

ネットショップで補助金・助成金を活用する際の注意点

ネットショップの開業資金や運営資金として補助金や助成金を活用することで、継続的な事業運営に役立てることができます。

しかし、補助金や助成金は対象経費のすべてが支給されるわけではありません。制度によって支援の上限額や補助率・助成率が決まっています。出費をゼロにして、全額を補助金や助成率でカバーすることはできません。

また、支給は基本的に後払いです。対象となる事業を実施する前に支給されるわけではないので、最初は全額を立て替える必要があります。

そのため、資金繰りに困っている状況で「補助金や助成金を今月の支払いに充当したい」と思っても、そのような使い方はできません。まずはネットショップの開業や運営に必要な資金を自分で準備する必要があります。

ネットショップの開業・運営には補助金・助成金の活用を

ネットショップは実店舗と比較して、初期費用や運営費用を抑えることができますが、補助金や助成金を活用することで、自己負担をさらに減らすことができます。

今回ご紹介した補助金・助成金は利用者が多く有名なものばかりですが、これ以外にも各都道府県や市区町村が独自で提供している補助金があります。

経済産業省や厚生労働省などの中央官庁だけではなく、地方公共団体のホームページをこまめに確認して、最新の補助金や助成金の情報にアンテナを張りましょう。